忘れものが多かったり指示に従えないのはワーキングメモリの少なさが原因かも

子どもにことばで指示しても従えなかったり、伝えたことを忘れてしまう場合、ワーキングメモリの少なさが影響していることがあります。

今回はワーキングメモリの発達について紹介していきます。

ワーキングメモリは短期記憶の一種

記憶には、長期記憶と短期記憶があります。

- 長期記憶:思い出などを含む長いスパンの記憶

- 短期記憶:一時的な記憶

ワーキングメモリとは短期記憶の一種で、作業や行動に必要な情報をその場で覚える記憶の容量のことを言います。

例えば、

- スムーズに会話を行うためには、相手の話した言葉を一時的に記憶して考える必要があります。

- 学校の先生の指示に従うためには、先生の発した内容を記憶してその通りに実行する必要があります。

ワーキングメモリは、会話や読み書き、計算など、日常生活のいろいろな場面で必要になる能力です。

子どものワーキングメモリはまだ少ない

記憶力やワーキングメモリの容量は人それぞれで、発達に伴って増えていきます。

次の例を見てみましょう。

- 子どもに、台所からコップとお皿を持ってきてとお願いをした

- 子どもは、頼まれたものを取りに台所へ行った

- 子どもは少し迷って、お皿とおはしを持って戻ってきた

この子どもは、コップとお皿を持ってくるように言われましたが、代わりにお皿とお箸を持ってきました。

お皿は言われた通り正しく持ってくることができているので、この子どものワーキングメモリは1つです。

ワーキングメモリが1つなので、2つ以上のことを記憶することはまだ難しいことになります。

ワーキングメモリの発達には個人差がありますが、2つ以上のことを覚えられるのは、だいたい4歳ごろ、3つ以上のことを覚えられるのは7歳ごろであると言われています

ワーキングメモリの個人差と発達障害

子どものワーキングメモリは初めは少なく、発達に伴って徐々に容量が増えていきます。

子どもがたくさんのことを覚えられないのは、ワーキングメモリが発達途上なので当然のことです。

ワーキングメモリの容量には個人差があります。

自閉症スペクトラムやADHD、 LD(学習障害)など、発達障害のある子どもは、ワーキングメモリが少ない場合もあるので、配慮が必要です。

ワーキングメモリが少ないことによる不便さ

ワーキングメモリが少ないとどのような問題が生じるのでしょうか

- 忘れものが多い

- 親や先生の指示を忘れてしまって従えない

- 気が散りやすく集中力が続きにくい

- 読み・書き・計算などが苦手

このような様子がある場合、ワーキングメモリの少なさと関係している場合があります。

子どものワーキングメモリに配慮した話しかけ方

ワーキングメモリが少なかったり発達途上の子どもに話しかけるときには、その子の覚えられる容量に合わせた工夫をする必要があります。

良い話しかけ方や関わり方について紹介します。

一度にたくさんの内容を伝えない

子どものワーキングメモリは意外と少なく、2つ以上のことを覚えられるのは4歳ごろ、3つ以上のことを覚えられるのは7歳ごろとも言われています。

複数の指示をする場合、一度に言わず一つずつ伝えるなどの配慮が有効です。

子どものワーキングメモリの容量を明らかにオーバーしたお話の仕方や指示はしないようにしましょう。

なにか指示をしたあとには復唱して確認

ことばで指示をしたら、すぐに「なにをするんだっけ?」「なにを持ってくるんだっけ?」など質問して、答えてもらいましょう。

理解できているかの確認のためにもなり、子どもにとっても自分で口に出すことで覚えやすくなります。

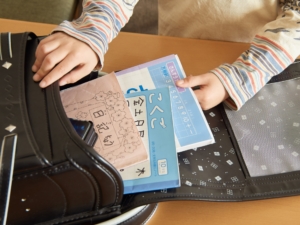

絵や写真を使って説明をする

ことばを聞いて覚えるより、絵や写真、文字などの方が理解したり記憶しやすい子もいます。

紙に書いた内容をみながら実行する練習をしても良いでしょう。

まとめ・終わりに

今回の記事では、ワーキングメモリの発達について説明しました。

子どものワーキングメモリは意外と少なく、ワーキングメモリの容量に合わせた話し方をすることが大切です。

- ワーキングメモリは短期記憶の一種で、その場で覚えられる記憶の容量のこと

- 子どもが一度に覚えられる記憶の容量は意外と少ない

- 子どものワーキングメモリの容量に配慮した話しかけ方をすることが大切

- 復唱させたり、絵や写真などを用いて分かりやすく説明をしましょう